田宏杰 著名儿童心理专家 、北京青年政治学院副教授、教育学博士

如果你把“问题行为”当成绊脚石,老想把它踢走,这个问题行为就会越来越强,孩子就会越来越哭闹,越来越执拗。

如果你把“问题行为”当成垫脚石呢,孩子就会踩着一个一个的问题行为,他就会变得越来越强,越来越厉害。

在陪伴孩子成长过程中,你有没有为他一些坏行为、问题行为而苦恼过?孩子的一个坏行为刚被你解决掉了,你想终于可以喘口气了,可这口气还没喘匀的时候,另外一个坏行为又出来了,对吗?在他的成长过程中,似乎就是一部“坏行为的连续剧”,一个坏行为接一个坏行为,层出不穷。我们怎么透过一个一个问题行为,去看到孩子的成长契机,我们应该怎么说怎么做呢?有一个妈妈跟我说,她家孩子从幼儿园回来,每天经过超市都要去超市买东西,买小玩具小零食。如果不给买,孩子就会抵抗,故意把路走得很慢,说她她也不听,如果你说急了,她就要哭闹。有一天,她要买一款新的芭比娃娃。妈妈说,别买了,你这个月的玩具已经买过了,而且家里好几个,你怎么还要买啊。妈妈很生气,就忍不住上去推了两把,结果孩子哭得更凶了。其实妈妈很可怜,孩子为这么一点小事不满足她就哭,她也好委屈。但是妈妈又很苦恼,如果我都去满足她了,会不会有问题?

你是让他得到,还是不让他得到?如果你让他得到,你的理念是什么?如果你不让他得到,你的理念又是什么?行为主义的代表人物斯金纳做过一个实验,他把一个饥饿的鸽子放在笼子里,笼子里有一个按钮,饥饿的鸽子会到处乱啄。当它发现一啄按钮时,会有一颗食丸出来,开始鸽子不懂,它就继续到处乱啄,又啄到那个按钮时,又有出来食丸,几次之后,你猜鸽子明白了什么?它知道这个按钮和食丸之间有关系,我只要饿的时候,啄按钮就可以得到食丸了。强化,就是孩子将行为与结果之间建立连接,认为这个行为会得到好的结果,这个行为就会得到强化,就会持续下去。回到刚才的孩子身上,如果孩子哭闹能够让他得到玩具,你猜后面会怎么样?哭闹的行为就会形成习惯,所以我们不可以让孩子因为哭闹而得到玩具。孩子是天生的科学家,他会敏锐地去寻找行为和结果之间的关系。

好,另外一个问题来了,如果妈妈很坚决就是不给他,对孩子说,你哭吧,哭也不会给你的。但是,这样会更麻烦,因为在这个过程中,孩子会认为妈妈对我的感受不在乎,我没有办法要到我想要的玩具,我咋哭咋努力都没用,所以我还是不要算了。

小时候,这是一个玩具不要就算了,但是长大了以后,如果那个玩具升级了呢?他会想,我好想要,但是我觉得我要不到,我还是算了,他就会退缩。

一个从小无助的孩子,没办法的孩子,他的成长是一直没有力量的,他会一直逃避,为什么?

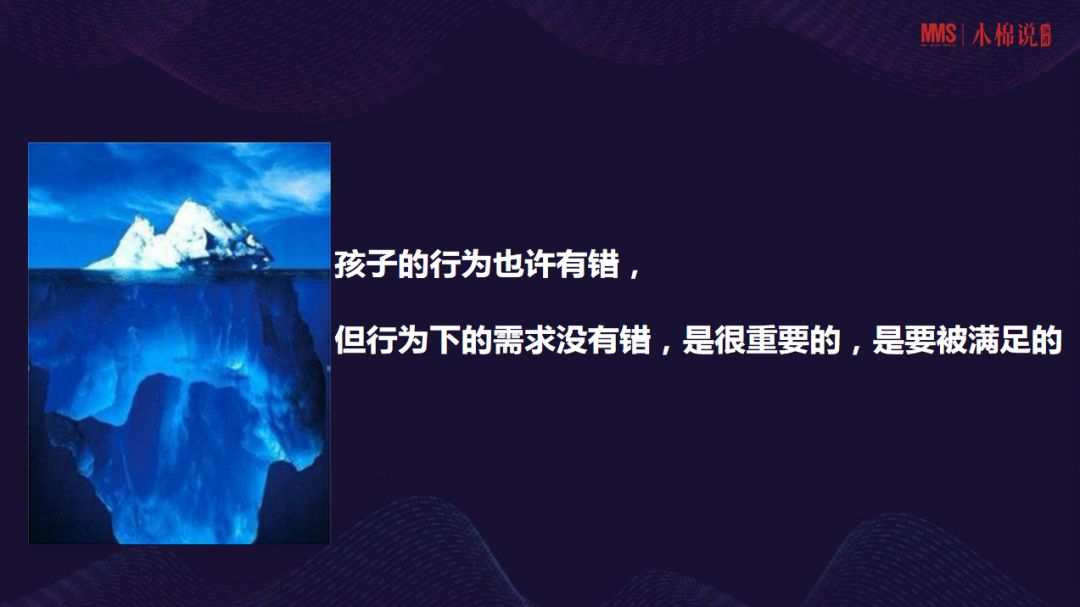

我们整个人格就像冰山一样,冰山在水面以上的部分是我们的行为,而冰山在水面以下的部分是我们的需求。

茫茫大海上,你觉得决定冰山走向的,是水面以上我们能看到的10%,还是水面以下我们看不到的90%?决定一个孩子行为的,是这孩子行为本身,还是行为下的大需求呢?当然是“水面”下的大需求,所以你告诉孩子哭也得不到玩具,没有用,你要满足他下面的大需求。孩子的行为也许有错,但是行为下面的需求没有错,我们一定要去满足这个需求。前面那句话说,孩子你哭也不可以得到玩具,这句话只说了一半,后面还要看他的需求是什么。然后你认真去听,你听孩子去讲这个玩具对他的意义是什么,他好喜欢这个玩具,就会讲哪儿好。也许孩子会说,我们班上谁也有,我也想要;也许他说,家里已经有三个芭比了,再有一个我就能组成芭比军团了。你认真听他,尊重他的需求,然后就要用你们家的规则跟孩子讲:

孩子,妈妈懂了,真的很重要,这个月的玩具已经买了,但是妈妈觉得下个月你一定要来买,妈妈支持你,下个月第一时间我们就来买。

这是在说规则,你的需求很重要,我们要在规则下去买,这个孩子就会计划,下个月我们去买。

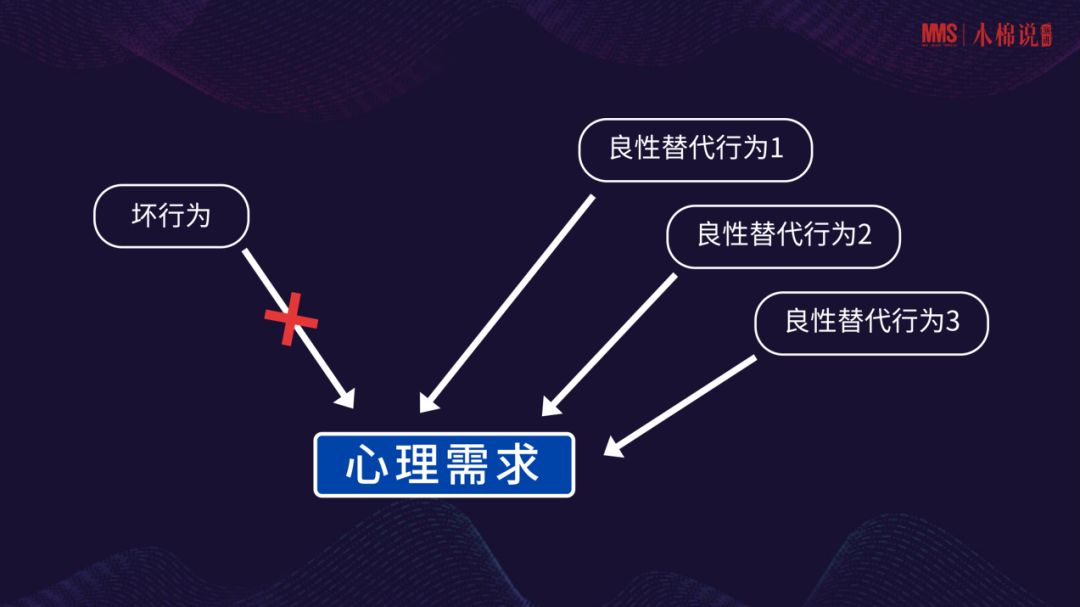

人类最大的苦是求之不得的苦,我们理解他,我们尊重他的需求,陪着他静静地等一会儿。孩子的情绪转换比大人要快,有时候我们的坏情绪总是不走,但是孩子哭十多分钟之后,情绪里面如果没有掺杂别的因素,十几分钟后孩子会安静下来。他会很平静,很有力量去跟你计划,我们到底该如何拿到这个玩具。也许孩子会说,这个娃娃跟家里那三个很相似,我觉得再买就不合适,我还不如再买一个魔法棒好,我不买了,这时候孩子就学会了理性选择。坏行为也许是坏的,但是需求没有错,在行为不可以之后,一定要告诉他,如何用替代性的行为满足需求。

长大以后,如果再碰到职业升迁的机会,如果碰到那个重要的项目,碰到她心仪的男孩儿,她就有办法有信心去解决。而且在这个过程中,孩子的认知能力和行为能力都得到了升级。以前是好想要它,不管有还是没有,我都要,你不给我就会哭。但是,现在这个行为变成了,我可以有不同的方法去满足需求。如果你把“问题行为”当成绊脚石,老想把它踢走,这个问题行为就会越来越强,孩子就会越来越哭闹,越来越执拗。但如果你把“问题行为”当成垫脚石呢,孩子就会踩着一个一个的问题行为,他就会变得越来越强,越来越厉害。在孩子的成长过程中,我们不用专门培养什么延迟满足能力、坚持的能力、理性选择的能力。我们只要抓住每一个契机,去培养他各种各样不同的能力,孩子就会成长。所以孩子的问题行为很重要,孩子问题行为下面的需求也很重要。

说到这,你会觉得我懂了,但是实践起来很难,有时候他的需求藏得很深,不容易看到它。有一次,我做心理咨询时,一位初二学生过来咨询,他网络成瘾,老师和妈妈都骂他。刚到咨询室时,我就关注他,他通过上网到底想得到什么呢?结果很有意思,那些网络成瘾常见的心理需求他全都没有,他并不觉得玩游戏特别开心,他也不觉得因为玩游戏得到了成就感。再往深处去看,原来小时候他父母关系不好,经常吵架冷战,孩子就发现,如果他这段时间乖一点,爸妈之间就会好一点,所以这个孩子从小就很乖很努力。

有一次他爸妈吵架很凶,孩子觉得特别没有安全感,刚好他和同桌吵架又被老师告到家长那了。那天晚上他想,完了,本来爸妈就吵架,今天我又惹祸,爸妈又要冷战很久了。回到家,果然他爸妈就开始骂他,俩人一起站在对面骂他。刚开始骂他时,孩子很害怕也很内疚,可是骂着骂着孩子心里觉得很轻松舒坦,为什么会这样呢?本来家庭关系是爸爸在左边,妈妈在右边,孩子使劲把两人往中间拉。可是今天我闯了祸,他们俩竟然一块站在对面来骂我,关系那么亲近,这个孩子竟然就获得了安全感。安全感是人类最重要的心理情感,如果闯祸能让我获得安全感,我当然就继续闯祸,所以这个孩子继续网络成瘾,爸妈果然一起来管他。网络成瘾当然不好,但是能给他带来这么大的好处,他当然去坚持。你如果告诉他不可以上网,没有用,满足下面的需求才是最重要的。我们人类常常是认知的预测者,我们总希望在复杂的情况下去看到简单的事实,我们总说孩子的行为就是这个原因,就应该这样做。但如果你眼中只有你的观点,只有你的规则的话,你的眼中就没有孩子。

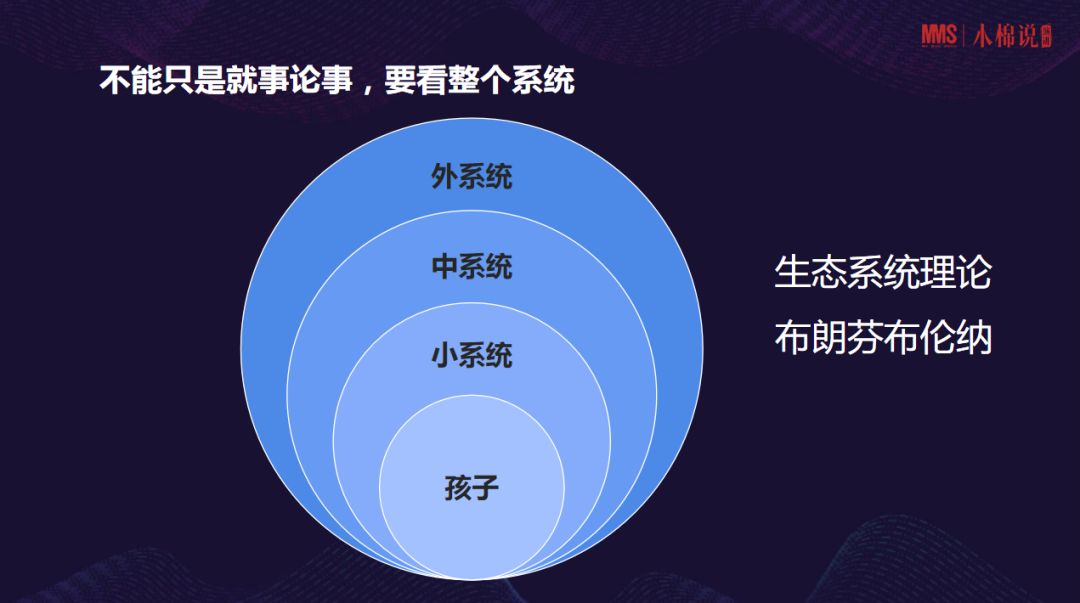

你怎么跟他互动,你爱人怎么跟他互动,你们之间如何互动,还要看到周围系统,老师、同学如何作用于他。

当然你也要看到周围大的社会系统、社会竞争、教育的焦虑、传媒的观点,这些如何影响到他。所以你要看到大的系统,这个时候你就能在整个大的系统中见到另外一个孩子。

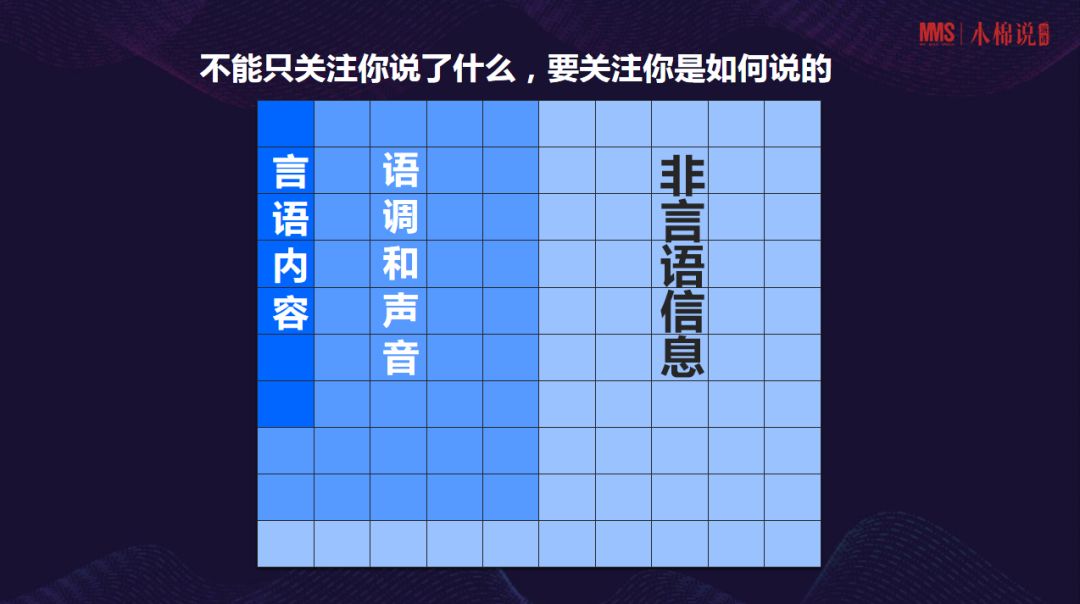

我们的言语内容,在整个的表达中,其实占比很少,我们的语调、声音,包括我们呼吸的节奏都占据着一部分比例。我们要透过孩子的问题行为看到他的成长契机,一定要看到问题行为下的需求,然后找到针对性办法,帮助孩子去改变。

谁也无法说服他人改变,因为我们每个人都守着一扇只能从内开启的改变之门,不论动之以情或是说之以理,我们都不能替别人开门。

能替孩子开门的那个人只有他自己,我们家长要去做那个绝情的家长,去看到孩子问题行为下面的成长契机,去一起守护童年的力量!

|