近日,教育部新闻发布会的直播网页被挤崩了。

已经有10年没有修订的“义务教育课程方案和课程标准”公布了最新版。

什么是课程标准?

简单地说,就是规定学什么、考什么,

教材内容和考试范围都要严格按此标准执行。

对比2011版和2022版语文课标,2022版有以下改变,

家长需要知道,并尽早让孩子做起来,从而抢得先机。

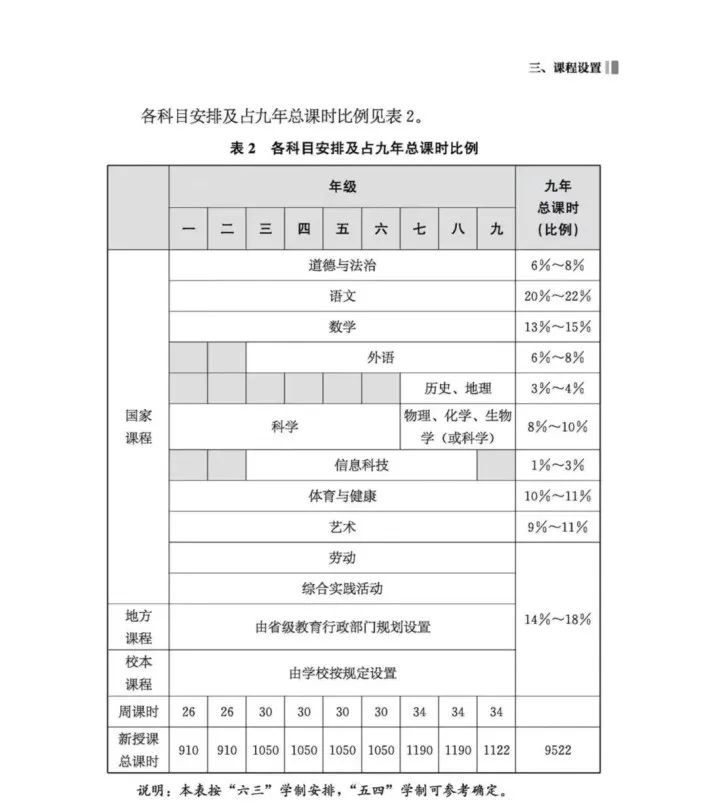

1、增加了课时量

语文课时量的增加,占总课时的20%—22%,遥遥领先数学和英语。

数学占比13%—15%,

英语只占6%—8%。

课时量的增加意味着内容的必然有所增加。

由此,家长要有所准备,必须重视孩子的语文学习了。

得语文者得天下的时候到了。

语文学不好,必然影响其它学科学不好,自然也得不了“天下”。

2、改变了课程板块

由原来的五大板块变成了四大板块,内容和要求也发生了变化。

将口语交际和习作进行了合并,更加强调了语言的综合性的运用能力;

并且将阅读升级为阅读与鉴赏,由纯粹的理解上升到赏析,学生的思辨能力将得到加强;

将综合性学习改为梳理和探究,需要培养将课内与课外,课本与生活结合在一起的能力。

板块的改变,必然增加了学习的难度。

3、整本书阅读

这是新课标最显著的变化,而且是从一年级就开始,一直贯穿到九年级。

梳理与探究领域新增了学生对字词的自主梳理和总结,

培养孩子们的课外阅读习惯显得特别重要。

如果说“得语文者得天下”,那么“得阅读者得语文”。

读整本书,源自教育家叶圣陶提出的理念:

“把整本书作主体,把单篇短章作辅佐。”

那么,为什么新课标要求阅读整本书?

原因很简单,就是把课堂上学习阅读方法,

运用到课外阅读中,形成阅读习惯。

教材中都是单篇、短篇,很难深入阅读,难以体会阅读的快乐。

阅读没有快乐,就很难提升阅读能力和语文素养。

整本书阅读可以帮助学生扩大知识面,

发展语言能力、提升思维能力,提升精神境界。

所以,学好语文,必须从阅读开始,养成阅读习惯,

大量阅读,海量阅读,语文能力就会慢慢提高。

阅读的目的还有一个,就是为了写。

写作没有大量的阅读做支撑,写便成了无源之水,无本之木。

反观很多学生之所以不会写作文,

一个重要的原因就是不读书,或读书量太少。

同样的一个人,同样的一件事,同一处景,

有的孩子能文从字顺、生动具体地写出来,

而有的孩子却写得磕磕绊绊,干巴巴的。

这就是读书与不读书的区别。

因此,家庭要重视起来,特别培养孩子“晚读”的习惯。

每天晚上完成所有学习任务后,至少要读半小时以上时间的书。

再不读书,真的要与语文失之交臂了。

4、提升了古诗词的比重

新课标再次提升了古诗词的比重,由原来的129首增加到160首。

可见,背诵古诗词刻不容缓,从现在开始背起来。

基于以上变化,我们要把重视知识和重视应试转化为重视思维和能力上,

才能让孩子在语文学习中得心应手,同时赢得其它学科的学习。

除了语文的变化,英语变化也较大,

有条件的地方从一年级开始就要学习英语。

虽然总课程量占比少了,但内容却增加了,这样难度就增加了。

总之,十年一变的课程标准今年秋季就要实施了,

作为家长要心中有数,早打算,早安排,让孩子处于领先地位。

转自《小教斋》 |